Essen (dpa) – Die im Keller des Essener Polizei-Präsidiums gelagerten Ermittlungsakten zur spektakulären Entführung des Aldi-Gründers Theo Albrecht sind historisch interessant, bringen aber polizeilich keine wesentlichen neuen Erkenntnisse. Das hat der Essener Polizeipräsident Andreas Stüve bei der Übergabe der Akten an das NRW-Landesarchiv betont.

Die alten Akten enthielten beispielsweise keine Hinweise zu möglichen weiteren Beschuldigten, sagte Stüve. Neben der Frage nach möglichen Mittätern hatte es nach der Tat auch Spekulationen über den Verbleib des Lösegeldes gegeben: Etwa die Hälfte des Geldes ist bis heute verschwunden.

Eine Essener Ermittlungsgruppe für ungelöste Kriminalfälle der Vergangenheit, sogenannte «Cold cases», hatte die Auswertung der historischen Akten angeregt.

Einer der spektakulärsten Kriminalfälle der Nachkriegszeit

Die Albrecht-Entführung vom 29. November 1971 zählt zu den spektakulärsten Kriminalfällen der deutschen Nachkriegsgeschichte. Tagelang hatten die Täter per Brief und Telefon verhandelt – bis sie die damals kaum vorstellbar hohe Summe von sieben Millionen Mark Lösegeld bekamen. Nach 17 Tagen in Gefangenschaft kam Albrecht frei.

Die beiden Entführer – ein Düsseldorfer Rechtsanwalt mit hohen Spielschulden und ein mehrfach vorbestrafter Tresorknacker – wurden nach der Tat schnell gefasst. Das Essener Landgericht verurteilte sie später zu jeweils achteinhalb Jahren Freiheitsstrafe. Beide sind inzwischen tot.

Akten bekommen «Wellness-Behandlung»

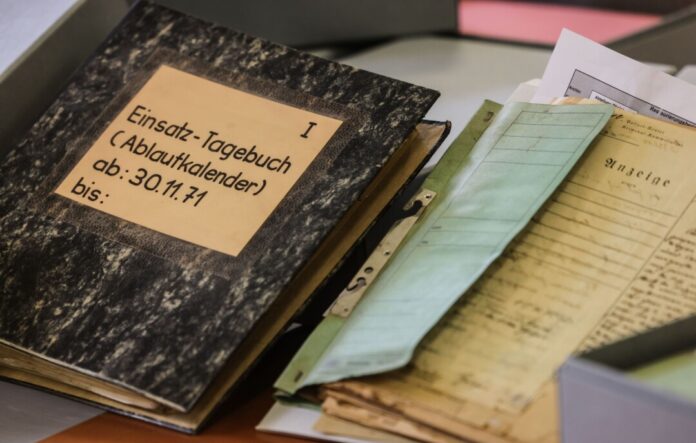

Die Akten – insgesamt etwa 100 Kartons – würden nun aufgearbeitet, gesichert und für die Forschung bereitgestellt, sagte die zuständige Archiv-Abteilungsleiterin Sabine Eibl. «Wir machen eine Wellness-Behandlung für jede Akte.» Prinzipiell dürften Akten danach von allen Interessierten eingesehen werden. Allerdings gelten für personenbezogene Akten Schutzfristen bis 10 Jahre nach dem Tod.

Die Schutzfrist gelte nicht nur für Straftäter, sondern auch für in den Akten erwähnte Zeugen, wie der Präsident des Landesarchivs; Frank Bischoff; sagte. Auch Bischoff betonte, dass die Akten vor allem für die kriminalgeschichtliche Forschung interessant seien. Teils stellten sie die einzige verbliebene Quelle zu Fällen etwa der NS-Zeit dar.

Kriminalfälle bis in die NS-Zeit zurück

Zu dem Bestand aus dem Kellerraum zählten weitere historische Ermittlungsakten zu teils ungelösten Fällen von Mord- und Totschlag zurück bis zum Jahr 1927. Beispiele seien etwa eine Akte zur Ermordung des SS-Mannes Arnold Guse 1932. Von den Nazis war nach der Tat propagiert worden, dass er von Kommunisten erschossen worden sei – doch die Ermittlungen kamen zu dem Ergebnis, dass der Schuss von einem der eigenen Leute abgegeben worden war, wie Bischoff berichtete.