Ratingen | Die Stadtwerke Ratingen treiben die Dekarbonisierung ihrer Fernwärmeerzeugung voran. In der Sitzung des Klimabeirates stellte Frank Kluitmann, Abteilungsleiter Netze Gas, Wasser, Wärme, die technischen Eckpunkte und den Fahrplan für die nächsten Jahre vor. Ziel ist es, die Wärmeerzeugung schrittweise auf klimafreundliche Technologien umzustellen – und langfristig komplett ohne fossile Brennstoffe auszukommen.

Stadtwerke Ratingen planen klimaneutrale Fernwärme – Wärmepumpen sollen fossiles Erdgas ablösen, Dekarbonisierung als Schlüssel zur Wärmewende

„Dekarbonisierung bedeutet, den Ausstoß von Kohlendioxid in der Energieerzeugung drastisch zu verringern“, erklärte Kluitmann. Fernwärme spiele dabei eine zentrale Rolle, weil sie im Vergleich zu dezentralen Heizsystemen eine besonders effiziente Umstellung auf erneuerbare Energien ermögliche.

Der Umbau der Wärmenetze sei nicht nur klimapolitisch sinnvoll, sondern durch neue gesetzliche Vorgaben inzwischen verpflichtend.

Zu den maßgeblichen Regelwerken zählen:

- das Klimaschutzgesetz (KSG), das Deutschland bis 2045 zur Klimaneutralität verpflichtet,

- das Wärmeplanungsgesetz (WPG), das für kommunale Wärmenetze verbindliche Dekarbonisierungsfahrpläne bis 2030 vorschreibt,

- sowie die BEW-Förderung (Bundesförderung effiziente Wärmenetze), die Investitionen nur bei Vorlage eines konkreten Transformationsplans bezuschusst.

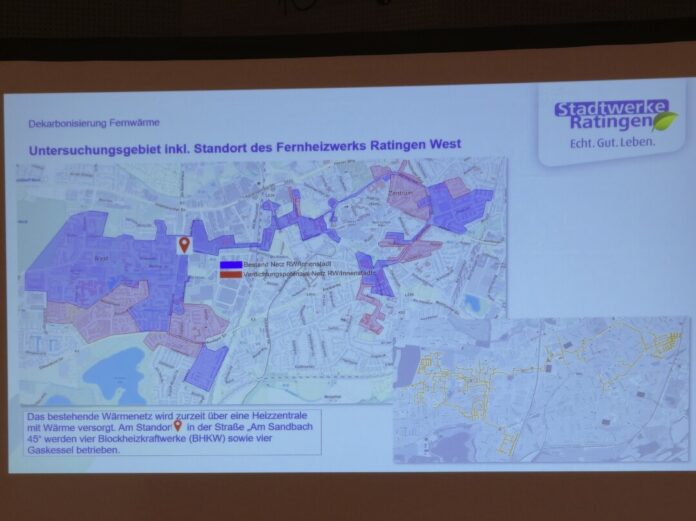

Ratingen-West wird zentraler Standort

Die Stadtwerke konzentrieren sich bei ihrer Planung auf den Standort Ratingen-West, wo bereits wesentliche technische Voraussetzungen vorhanden sind. Hier soll das bestehende Heizwerk zum Herzstück der klimafreundlichen Fernwärmeversorgung ausgebaut werden.

Vorgesehen ist der Einsatz mehrerer Großwärmepumpen, die Umweltenergie aus Luft und Wasser nutzen. Konkret sind drei Luft/Wasser-Duplexmaschinen auf dem Dach sowie eine weitere im Außenbereich vorgesehen. Im Heizhaus selbst soll zusätzlich eine Wasser/Wasser-Wärmepumpe integriert werden.

„Die Wärmepumpen ersetzen schrittweise die bisherigen gasbasierten Kesselanlagen“, erklärte Kluitmann. „Dadurch senken wir den CO₂-Ausstoß erheblich, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden.“

Gutachten bestätigen technische Machbarkeit

Vor der Umsetzung wurden umfangreiche Gutachten in Auftrag gegeben.

Ein Schallgutachten der ALN Akustik Labor Nord GmbH sowie ein Schornsteinhöhengutachten des TÜV SÜD Industrie Service GmbH bestätigten, dass der Betrieb der neuen Anlagen keine unzumutbaren Lärmemissionen verursachen wird.

Auch mögliche Wechselwirkungen zwischen den neuen Wärmepumpen und den bestehenden Abgasanlagen wurden geprüft:

Der nach oben gerichtete Luftmassenstrom habe keinen Einfluss auf die Rauchgasfahnen, eine Rückführung von Abgasen in die Wärmepumpen sei vernachlässigbar gering.

Im Bereich Statik und Bauplanung wurden Untersuchungen vom Ingenieurbüro Hamacher GmbH sowie der IPP ESN Power Engineering GmbH durchgeführt.

Das Ergebnis: Das Dach des Heizhauses ist tragfähig für die geplanten Anlagen, der Standsicherheitsnachweis wurde durch einen Prüfstatiker bestätigt.

Umfassende Prüfung aller Alternativen

In der Diskussion ging Kluitmann auch auf die vielfach geäußerte Kritik ein, die Planungen der Stadtwerke seien „zu fantasielos“ oder „zu eng gefasst“.

Er stellte klar, dass sich die Stadtwerke mit sämtlichen technisch denkbaren Alternativen intensiv befasst hätten – von Geothermie über Abwasserwärmenutzung bis hin zu Windkraft und Energiespeicherung in Salz.

„Vieles, was theoretisch machbar ist, erweist sich in der Praxis leider als wirtschaftlich oder genehmigungsrechtlich nicht umsetzbar“, so Kluitmann.

Beispielsweise sei die Nutzung von Abwasserwärme nur dort sinnvoll, wo bei neuen Bauprojekten isolierte Abwasserkanäle von vornherein eingeplant werden können.

In bestehenden, gemischten Leitungssystemen sei eine Nachrüstung technisch aufwendig und energetisch ineffizient.

Auch der Bau von Windkraftanlagen im Stadtgebiet stoße an klare Grenzen. „Ratingen liegt im Einflussbereich mehrerer Einflugschneisen des Düsseldorfer Flughafens“, erläuterte Kluitmann. „Anlagen mit der nötigen Höhe wären dort schlicht nicht genehmigungsfähig.“

Ähnlich verhalte es sich mit Geothermieprojekten oder großtechnischen Salzspeichern, die enorme Investitionen und geologische Voraussetzungen erforderten, die in Ratingen so nicht gegeben seien.

„Unsere Aufgabe ist es, realistisch zu planen“, fasste Kluitmann zusammen. „Wir wollen beim Klimaschutz vorankommen – mit Lösungen, die technisch machbar, wirtschaftlich sinnvoll und förderfähig sind.“