Düsseldorf. Seit rund einem Jahr aktiv, hat der Fakeshop-Finder der Verbraucherzentralen bereits mehr als 1,3 Millionen Websites untersucht und dabei über 50.000 Fakeshops identifizieren können.

Im vergangenen Jahr haben Menschen das Tool nach Angaben der Verbraucherzentrale NRW durchschnittlich über 4.000 Mal am Tag genutzt.

Fakeshops seien im Grunde seit Beginn des Online-Handels ein Problem, so Oliver Havlat, Projektleiter für den Fakeshop-Finder. “In den letzten Jahren konnten wir jedoch eine enorme Zunahme feststellen – dank inzwischen technisch sehr fortgeschrittener Möglichkeiten, täuschend echte Angebote in Masse zu schaffen”. Für Verbraucher werde es dadurch immer schwieriger, echte von unechten Shops im Internet zu unterscheiden. “Sind sie einmal auf einen Händler hereingefallen, haben sie in der Regel größte Schwierigkeiten, ihr Geld zurückzubekommen. In den meisten Fällen klappt das gar nicht, weil die Betreiber oft außerhalb Europas sitzen”. Mit unserem Fakeshop-Finder will die Verbraucherzentrale daher schon vor dem Ärger ansetzen und verhindern, dass Verbraucher auf gefälschte Shops überhaupt erst hereinfallen.

Wie funktioniert der Fakeshop-Finder?

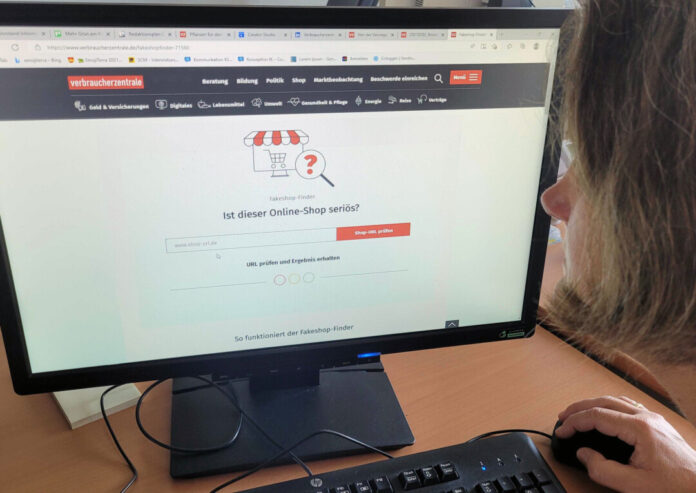

Als Nutzer muss man die Internetadresse (URL) des Shops in das Tool zu kopieren. “Der Fakeshop-Finder analysiert vollautomatisiert verschiedene Merkmale der Shop-Seite wie die Angaben im Impressum und gleicht diese mit weiteren Angaben wie dem Eintrag im Handelsregister ab: Ist die angegebene Umsatzsteuer-ID gültig? Stimmen die Adressdaten überein? Aber auch Informationen zum Standort des Servers der Shop-Seite, zum Zeitpunkt der Domain-Anmeldung oder Änderung, aber auch Bewertungen auf verschiedenen Bewertungsportalen werden eingeholt”, so der Experte. Vieles davon könnten Verbraucher im Grunde auch händisch zusammensuchen – der Aufwand wäre aber in der Praxis unvergleichbar groß, erklärt Oliver Havlat.

“Das würde wohl kaum jemand machen. Hinzu kommt, dass der Fakeshop-Finder auch Daten einbezieht, die mit bloßem Auge gar nicht zu erkennen sind, beispielsweise Auffälligkeiten im Quellcode der Website. Auf Basis dieser Daten errechnet das Tool dann eine Wahrscheinlichkeit, ob es sich um einen Fakeshop handelt oder nicht. Das Ergebnis bekommen Nutzerinnen und Nutzer in Ampelfarben angezeigt: Bei Grün ist alles in Ordnung, bei Rot handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Fakeshop und bei Gelb sollte man auf einige Hinweise, beispielsweise zu fehlenden Daten, Rücksendebedingungen oder vorliegenden Verbraucherbeschwerden, achten.”

Ob der Fakeshop-Finder sich weiter entwickele? Die Frage nach einem „Ob“ stelle sich gar nicht, da auch Fakeshops immer besser werden, so Havlat. Künstliche Intelligenz werde auch hier genutzt, um in kürzester Zeit Shops massenhaft und nahezu vollständig automatisiert zu erstellen. Oft seien solche Adressen nur wenige Wochen im Internet, bevor sie durch neue ersetzt werden. Der Fakeshop-Finder könne auf zwei Weisen mithalten: “Einerseits handelt es sich bei dem Algorithmus um ein selbstlernendes System. Das heißt: Mit jeder gescannten Adresse lernt das System dazu und wird besser. Andererseits bleiben wir natürlich auch mit unserem technischen Partner stets dabei, neue Funktionen und Fähigkeiten zu implementieren, damit der Fakeshop-Finder noch besser wird.”

Der Fakeshop-Finder wurde von der Verbraucherzentrale NRW im August 2022 gestartet, finanziert vom Landesministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MLV). An dem weiteren Betrieb und der Entwicklung beteiligen sich nun auch die Verbraucherzentralen Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, gefördert von ihren jeweiligen Landesministerien.